東北・北海道新幹線で盛岡駅から新函館北斗駅までやって来た続きです。

東京から盛岡駅まで移動して降り立った時でも東京と比べて一段階寒いなと思いましたが新函館北斗駅に降り立つと更に一段階冷える感じでした。極寒とまでは行かなくても体の芯から底冷えと言う感じでしたね。

在来線で引き続き移動しますのでホームに移動して来ました。

この後は特急北斗5号で南千歳駅まで移動します。北海道の特急は以前に何度か乗車した事がありますが車内には自販機がありませんし途中で食べ物が買える訳ではありません。ある意味車内で孤立した状態になります。北海道の特急は長時間車内に缶詰になるので予めパンとペットボトルを盛岡で購入してカバンに入れて乗車前に準備はしていました。

北海道の特急ですが車両号数については英語でホームに関連付けていて外国人観光客向けだとは思いますが少なくても私は見易いとは思わなかったです。乗車する号数に対応する英語を確認してホームに移動します。

特急北斗5号が入線して来ました。お隣では函館行きの特急北斗が入線していて並んでホームに入る形になりました。

新函館北斗駅を出発です。ここから南千歳駅まで約3時間の列車旅が始まります。車内は暖房で乾燥していてペットボトル飲料を持参して本当に良かったと思いました。マスクは持って無かったのですが乾燥対策としてマスクをするのも良いのかも知れません。

新函館北斗駅は始発駅では無いので事前に指定席を確保しておきましたがやはり大正解でした。自由席は2両ありましたがホームに入線した時に見る限り混雑していて新函館北斗駅で並んでいる人も多くいたので座れない人もいたのではと予想しています。そしてこの後の景色を考えると進行方向右側を確保出来たのも運が良かったです。

早速途中の二川駅でキハ40と行き違いました。函館本線はこの後の大沼公園から以北は利用した事が無く今回特急で乗り通したいなと思い特急北斗に乗車しました。将来函館本線は北海道新幹線が札幌まで延伸した際に廃止になると思われます。チャンスがあればそれまでに普通列車で函館本線を利用して見たいけど実際に出来るかな、、。

大沼駅を通過して暫くすると砂原支線と分岐します。この支線は駒ヶ岳の東側・内浦湾の方面を通ってこの先の森駅で合流します。今は普通列車しか通らないのでこの辺りも乗車して見たいですね。

砂原支線と分岐して暫くすると大沼公園駅に到着です。以前にこの駅までは来ていてここから少し歩いて大沼公園を歩いて散策しました。とても良い所でしたので是非行って見て自然を感じて頂きたいです。

この時は1月の冬の時期でしたので湖は凍っていました。以前は湖畔を歩いていたのを覚えていたので冬はこうなるのかと改めて北海道の冬の厳しさを感じます。

大沼公園を過ぎて暫くすると駒ヶ岳が見えました。頂上付近には雲が掛かってましたが雄大さは見て感じました。先程分岐した砂原支線は駒ヶ岳の向こう側を走行するのでかなり違う所を通る形になります。

森駅に近くなると家々が見えて来てその向こう側には内浦湾も見る事が出来ました。

そして大沼駅を過ぎて分岐した砂原支線と合流し森駅に行きます。

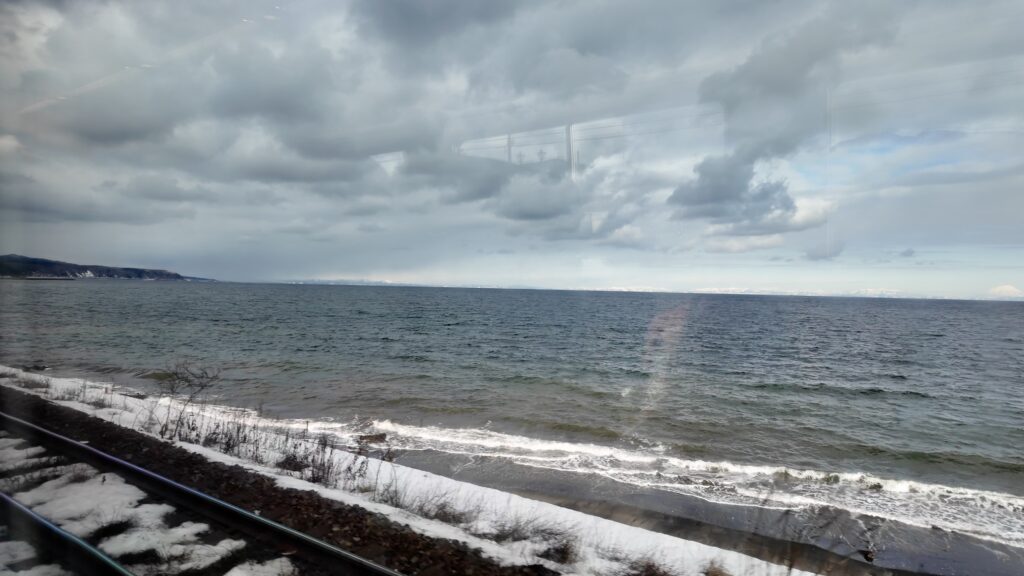

森駅に到着する際には内浦湾が間近で見えるようになりました。

そして森駅に到着です。見えているキハ40系は長万部行きの普通列車です。この旅行を計画する際にこの普通列車の存在に気が付きましたがこの後の予定と兼ね合わせて今回は特急北斗5号に乗車する事にしました。それにしてもキハ40系と北海道の冬の景色は似合いますね。

森駅を出発すると内浦湾に沿って走行します。このような景色を見ながら列車旅が出来るのはいつまでなのかなと考えるとしっかり今のうちから目に焼き付けておかないとなと感じて少々黄昏てしまいました。

次の停車駅・八雲駅に到着です。どんな所なのか全く想像付かないので何がこの辺りにあるのかなと思いながら駅を見ていました。特急北斗号に乗車中に所々で保線されていると思われる社員さんを見ました。冬の北海道で過酷な業務だと思うのですが安全に運行出来るのは多くの裏方の力があっての事なので有り難く思わないといけませんね。

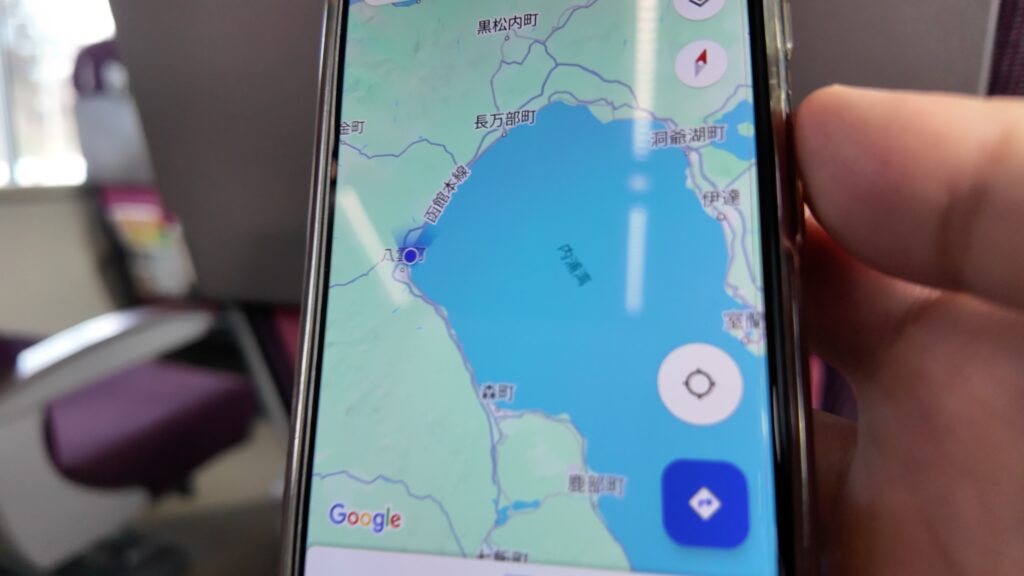

八雲駅を出発してGoogle Mapを見て見ました。この後は長万部・伊達紋別・東室蘭と進む中で内浦湾沿いをずっと進む事が分かります。この辺りは山が多く海に近い狭い平地に人が住んでいるような感じです。

暫くは内浦湾沿いを走ったり少し離れて走行したりと言う区間が続きます。人を寄せ付けないような景色が続きますがそんな中でも保線して車両を走らせてくれるので有り難い事です。

特急が停まる駅に近くなると町の景色になります。

そして長万部駅に到着です。ここまでは函館本線を通って来ましたが長万部駅から先は所謂「山線」に函館本線はなります。特急北斗号は山線には行かずこの駅から先は室蘭本線を進む形になります。長万部駅ではポツポツと乗車するお客さんがホームにいました。

長万部駅を過ぎて少し進むと家が少なくなります。長万部もそれ程大きくは無い町なのかなと思いました。遠くに内浦湾を見ながらこの辺りでは速度も上げて走行していました。恐らく直線区間が長くて速度を上げ易い区間なのかなと思われます。

一瞬なのでずっとカメラを構えていたのですが秘境駅で有名な小幌駅を見る事が出来ました。この駅の前後ではトンネルで駅の周りには何もなく確かに地元の利用は考えられなさそうな周りの雰囲気でした。北海道はこのような駅の周りに何も無いような所が多くあるので駅の維持も大変だろうなと思います。この駅の場合にはどうやってJR北海道の社員さんが維持管理しているのか気になりました。

長万部駅の次は洞爺駅です。洞爺温泉に観光したと思われる外国人がホームに居ました。普段の生活で温泉に入ると言う習慣がない人はどのように感じるものなのでしょうかね?!

途中の有珠駅で普通列車と行き違いがありました。この駅に限った話では無いですが多くの通過駅を見ていて乗車ポイントと思われる所はしっかり雪かきがされていて頭が下がります。この日は天気が良かったですがそんな天気ばかりでは無いですからね。

伊達紋別駅に到着です。この駅と駅周辺も全く想像付かないのでどんな町なのかなと思いながら見ていました。「紋別」と言うとオホーツク海沿いの紋別を思い浮かびますが特にそれとは因果関係がある訳ではなく「紋別」地区がある所から来ているようです。

次の東室蘭駅に近くなって来ると工業地帯の景色となり少しずつ家が多くなって来ます。

そして東室蘭駅に到着です。洞爺駅は外国人観光客が多く待ってましたがこの駅では地元客と思われる日本人のお客さんが大半でした。この駅は今までの特急停車駅の町より大きいので乗車して来るお客さんも結構いました。

東室蘭駅を出発すると貨物駅が見えました。ここまでの旅でも貨物列車を見ましたがこの近くに港があるので貨物駅があるのでしょうね。そして東室蘭から先は電化区間となります。特急北斗号はディーゼル列車なので関係は無いですが札幌・室蘭区間で特急すずらんが電車で運行されていますので人口が多くなって行くエリアになって来ます。

次の停車駅は登別駅です。この駅で多くのお客さんが乗車して来ました。勿論観光客ばかりです。かなり昔に新千歳空港を起点にレンタカーで登別温泉に行った事がありますが登別駅からは歩いて行ける距離ではなくバスかタクシーが必須です。最寄駅と言えばそうなのですが言葉からイメージする「最寄駅」かとなるとそうでは無いので注意が必要です。私が昔に行った時には静かでしてゆったり観光出来ましたが今は恐らく違うのでしょうね。

登別駅を出発して次は白老駅に停車です。この駅は町の中心近くにありウポポイ(民族共生象徴空間)と言うアイヌをテーマとしたナショナルセンターがあり駅からも歩いて行けるようです。私がかなり昔にレンタカーで登別温泉へ向かう際にこの辺りを通ったはずなのですがその時には施設は無かったのでどんな施設なのか勉強兼ねて行って見たいですね。

白老駅から苫小牧駅の先の沼ノ端駅までの約30キロは日本で一番長い直線区間です。白老駅を出発して暫くすると馬が広い大地でのんびりしている北海道らしい景色を見る事が出来ました。

次の停車駅・苫小牧駅に近くなると製紙工場の塔が見えました。昔にレンタカーで苫小牧周辺をドライブした際に煙がモクモクと出している様子を昔に見た事を思い出しました。苫小牧と言えば製紙工場の印象です。

そして苫小牧駅に到着です。今までのどの停車駅よりも大きい町である事は景色見ただけでも分かりました。昔にレンタカーで駅周辺を観光した事を思い出しました。食事もホッキカレーとかカレーラーメンを美味しく食べた記憶が残っています。

東室蘭と同様若しくはそれ以上の規模の港が苫小牧にはありここでも貨物駅がありました。陸海で連携して貨物の対応をするのに苫小牧は丁度良いのでしょうね。東室蘭駅の貨物駅は大きいと思いましたが見た感じ苫小牧の貨物駅はもっと大きかったです。

そして次の停車駅・南千歳駅で下車しました。特急北斗号で今回この区間を利用した事で以前の経験も踏まえて札幌まで一通り乗車した事になりました。やはり座席が確保出来れば内浦湾が見える窓側を確保して景色を見る事をお勧めしたいと思います。そしてチラ見ではありましたが小幌駅も見れましたし森駅の景色も印象的でこの区間を余り長いとは思わず結構アッと言う間に列車旅が終わった感じです。

この駅で洞爺駅や登別駅から乗車した外国人観光客を始めとして多くのお客さんが降りていました。私自身もこの駅で降りて旅はまだまだ続きますがこの後の様子は次回で。ここまでの様子は動画にしてますので合わせてご覧下さい。